Ϣ��

|

��8�˥��ꡤHDD�����������

��Ϣ����2������䡹�ȹԤäƤ����֥������ư��Ķ��ȡ�PC�Υ��ڥå���Ȥ餷��碌����ˡ�פβ�������ڤꡣ����ϡ�����������뤤�Ϥ��줫��������褦�Ȥ��Ƥ���PC�Υ����å��ݥ���ȤȤ��ơ�GPU��CPU�ۤɽ��פǤϤʤ���ΤΡ����Ȥ��ä�̵��Ǥ����٥�Ǥ�ʤ�������HDD����������ˤĤ��ơ��������Ƥ����٤��ݥ���Ȥ��������Ƥߤ�����

3�֤�˽��פʥᥤ�����ϡ�HDD�ȥ��åȤ�����

|

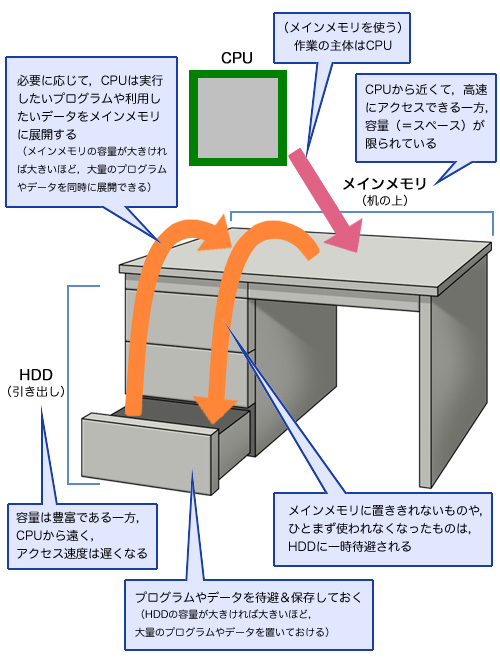

�������ൡŪ�ʡȾQ�ɤ��餹��ȡ�����Ȥ����Τϡֲ�������¸���Ƥ����פ�Τ��������������ʥ���ե��å�������ΤȤ��Ϥ������������ʤ��ä�����PC�ǤϤ����Ǥʤ���PC��ñ�ˡ֥���פȸ����Ȥ�������ϰ��̤��֥ᥤ�����פȸƤФ�롤CPU�Τ���ΰ��Ū�ʺ���ѥ��ڡ�����ؤ��Τ���

|

�����Τ��Ȥϴ���������ʬ����䤹�����ȴ������Ѥ���͡ɤ�CPU�����Ǻ�Ȥ���Ȥ��ˤϡ������Ф�������ê�Ȥ�����ǽ���⤢������������ҤȤޤ������Ǥϰ����Ф��Ȥ������Ȥˤ��롣�ܤ�Ρ��Ȥʤɤ�����Ф��ˤ��ޤäƤ���ȹͤ��Ƥۤ�����������ɬ�פʤ�Τ���Ф����Ȥˤʤ롣

�����ξ夬������С�Ʊ���ˤ�������Τ�Τ��֤��ƺ�ȤǤ��뤷������ʽ��ब���ä��Ȥ��Ƥ⡤�ޤꤿ������ꤻ����Ÿ���Ǥ��롣��Ȥν���ä���Τϰ����Ф��ˤ��ޤ��С�����ʬ�κ�ȥ��ڡ�������ݲ�ǽ�����ְ����Ф�������֤������֤Ǻ�Ȥ���פ��Ȥ⡤̵������������Ȼפ��ФǤ��ʤ��櫓�ǤϤʤ����������Ф���Ĺ����¸�Ѥ˻Ȥ�����Ȥ������äƤϰ����Ф�������ξ�˼��Ф����ۤ������ɤ��ͤ��Ƥ��Ψ�Ϥ�����

�����ΤȤ������ξ��������Τ��ᥤ�����ǡ������Ф���������Τ���Ƭ�Ǥ���̾���HDD��Hard Disk Drive���ϡ��ɥǥ������ˤ���������⥹�ڡ����ι����ϡ����̡פȤ������դ�ɽ���졤ñ�̤ϡ�B�ס�Bytes���Х��ȡˡ���MB�ס�Mega Bytes��M�ϡ֥ᥬ�ס�100���ΰաˤ��뤤�ϡ�GB�ס�Giga Bytes����G�פϡ֥����ס�10���ΰաˤǤ��롣

���ᥤ������CPU�����®�˥��������ʢ����ѡˤǤ��뤬���ɤ����Ƥ⥹�ڡ����˸¤꤬���롣���������������Ĥ�ꡤ��Ū�Τ�Τ�õ������Ȥ��ä���Ȥ�ɬ�פǡ��ᥤ��������٤�ȥ����������뤿��λ��֤����ʤ꤫����HDD�ϡ���������˥ǡ�����ץ����������̤���¸�Ǥ��롣��1�����Υ�����ˤʤ뤬�������ൡ�Ǥ����Ȥ����Υ���ʡ���ꥫ���ɡˤϡ�PC�Ǥ���HDD�������ᤤ¸�ߤȤ����롣

|

���פ���ˡ��ᥤ������HDD�⡤���̤��礭������礭���ۤɤ����櫓�������ǤϤɤ�����̤������פ��Ȥ����ȡ�����ϴְ㤤�ʤ��ᥤ��������

��HDD�ˤ�Windows�Υץ�������ǡ����˻Ϥޤäơ�������ץ�������ǡ��������뤤��Web�֥饦����ࡼ�ӡ��ʤɤȤ��ä����Τۤ��Υץ�������ǡ�������¸����뤬��������Ÿ�����Ƽ¹Ԥ����ȥ��ڡ��������ҤΤȤ���ᥤ�����Ǥ��롣�������ᥤ�����ˤϥ������Web�֥饦�������Ǥʤ�������餬ư���١����Ȥʤ�Windows���Τ�Τ�Ÿ������롣PC��ư����ľ��ǡ����Ǥ˥ᥤ����꤬�������ٻȤ�줿���֤ˤʤäƤ���Τ�����2�ˡ�

|

|

��PC�������ư���Ƥ��٤��ƤȤƤ�ץ쥤�Ǥ��ʤ����Ȥ�ͧ�ͤ��Ǥ��������Ȥ����֥�����ʳ��Υ��եȤ�λ�������פȤ����ؼ�����������ȤϤʤ����������������ΤȤ�ͧ�ͤϡ��֥������ư�����Τ�ɬ�פʥᥤ��������̤���ʤ��ʤ顤�ۤ��Υ��եȤ�λ������ȥᥤ����������������ä��뤫�⤷��ʤ���פȸ��äƤ����ΤǤ��롣

��������Ŭ�˥ץ쥤�Ǥ���ᥤ��������̤Ȥϡ�

|

����Ϣ�ܤä��ɤ�³���Ƥ���Ƥ���ͤˤ���������ޤǤ�ʤ����⤷��ʤ������������PC�ˤɤ�����Υᥤ��������̤����뤫�ϡ�DxDiag��¹Ԥ��ơ֥����ƥ�ץ��֤ˤ���֥���פι��ܤ�Ф�����ʬ���롣���줫���������PC�Ǥ���Х�����Υ��ڥå�ɽ�ˤ���֥ᥤ�����סʢ����뤤�ϡ֥���ס֥���ס��֥���å������פǤϤʤ��Τ����աˤ����С���Ϥ��ñ�˥����å��Ǥ���Ϥ�����

|

������Ϥʤ����Ȥ����ȡ��ʥ�����ˤ��뤬���ᥤ������������˸��Ѥ���뤳�Ȥ�¿��������������Ƥ��ξ�硤�����������ϡ�Windows�ȥ����ष��ư��Ƥ��ʤ��פ��Ȥ����ꤷ��ɬ��ư��Ķ���侩ư��Ķ������Τ������ºݤ�PC�Ǥϡ�����������륹���եȤ�ư��Ƥ����ꤹ��ʤɡ�ʣ���Υ��եȤ�������Ÿ������Ƥ��ꡤ�����ब���ѤǤ���������̤Ͼ��ʤ��ʤ꤬�������Τ��ᥲ����ˤ�äƤϡ��侩ư��Ķ����������Ƥ���ˤ⤫����餺���������¹Ԥ��뤳�Ȥǥᥤ��������̤���ʤ��ʤäơ���Ŭ�Ǥʤ��ʤäƤ��ޤ������������롣

�������Ǻ���ϡ������ॸ�������鷺��2007ǯ�ơ����λ�����PC�������ץ쥤���뤿���ɬ�פʥᥤ��������̤λؿˤʲ��ΤȤ��꼨���Ƥߤ�����

ɬ��ư��Ķ��ʲ�Ŭ���ɤ����Ϥ��Ƥ������ץ쥤��ǽ�ʴ���

Windows XP��768MB�ʾ�Windows Vista��1GB�ʾ�

�侩ư��Ķ��ʲ�Ŭ�˥ץ쥤�Ǥ������

Windows XP/Vista��2GB�ʾ� |

����äȤ����С����줫���������ͽ���PC��Windows XP��ܵ���768MB̤����Windows Vista��ܵ���1GB̤�����ä���硤���������̤Τ�Τ����뤫���������˥��ڥå����ѹ��Ǥ��륿���פ�ľ��PC�ʤ�2GB�ޤ����䤷���ۤ��������ˤʤ��Ȼפ��롣

�������֤��ˤʤ뤬���ᥤ��������ʤ��Ƥ⡤�����ब�¹ԤǤ��ʤ��ʤä���Ϥ��ʤ������Τ��ᡤ�������PC��������ư��Ķ��ꥢ���Ƥ��ʤ��ä��Ȥ��Ƥ⡤�����礭����Ѥ���ɬ�פϤʤ�����Windows���Τβ�Ŭ���˶����ƶ�����Τǡ����줫��PC���������ʤ顤�������̤ˤϽ�ʬ���դ��Ƥ���������

�֥��ȡ���Ǥ��륲����ο��פ��ꤹ��HDD����

|

������饤��/���ե饤�����鷺��PC�������ư����뤿��ˤϡ��ۤȤ�ɤξ���֥��ȡ�����ȸƤФ���Ȥ�ɬ�פˤʤ롣�֥��åȥ��åספȤ�ƤФ�뤬���פ���˥�����Υץ�������ǡ�����HDD���餤�ĤǤ�¹ԤǤ���ʡ�ɬ�פ˱����ƥᥤ������Ÿ���Ǥ���˾��֤ˤ��뤳�ȡ��������ư��Ķ��ˤ���HDD�ι��ܤϡ�����������ɤ�������饤����Υ��饤����ȥץ������ȡ��뤹��Τ�ɬ�פʥե������ޤȤ��Τ䡤���ʥܥå����ǹ������Ƥ���ROM�ȡ��뤹��Τ�ɬ�פ�HDD�����̤�������Ƥ���Τ���

������ˤ����ȡ�����饤����ξ��ϥ��ȡ��뤷�ƽ����ʤΤǤϤʤ����֥��åץǡ��ȡפ��Ԥ�줿�ꤹ�롣���åץǡ��Ȥ���ե������HDD����¸���Ƥ���ɬ�פ����뤿�ᡤ�ᤵ���HDD���̡ʡ�HDD�������̡ˤ�¿���ʤ꤬�������Ƕ�ǤϿ�GB�����������ˤʤ�ĤĤ��ꡤ10GB�����ᤵ������ФƤ��Ƥ��롣�ǥ����ȥå�PC�ʤ餽������Ϥʤ��Ȼפ��뤬��2��3ǯ���ΥΡ���PC���ȡ�HDD�������̤�40��80GB���٤����ʤ���Τ⾯�ʤ��ʤ��Τǡ������������դ�ɬ�פ��⤷��ʤ���

��HDD�ζ������̤�Ĵ�٤�������ä��Ѥ���Τ�DxDiag�ǤϤʤ����������դ�����Windows XP�ʤ�֥ޥ�����ԥ塼���פ��ơ�Ĵ�٤���HDD�˥ޥ�������������碌�������Windows Vista�Ϥ�äȴ�ñ�ǡ��֥���ԥ塼���פ��С�HDD�ζ������̤�ʬ����褦�ˤʤäƤ��롣

|

| Windows XP�ξ��ϡ��֥ޥ�����ԥ塼���פ��ơ��ɥ饤�֤˥ޥ�����������碌��ȡ����Υɥ饤�֤ζ������̤�ɽ������� |

|

| Windows Vista�ʤ顤�֥���ԥ塼���פ������ǡ��ƥɥ饤�֤ζ������̤�ʬ���� |

���Ȥ����ǡ������̣������ʾ�˽��פʤ��Ȥ��ġ��ᥤ�����ˤĤ��Ƥι�ǡ���HDD��ǥǡ�������������Ǥ��뤬�����ԡ��ɤϰ���Ū���٤��פ������������ʤ���ȥ��ڡ����ǤϤʤ�HDD��Ǥ���ʤ��Ȥ��Ǥ��뤫�Ȥ����ȡ�Windows�ˤϡ֥ᥤ����꤬��ʤ��Ȥ�����ǽ���㲼����Τϳи�Τ����ǡ�HDD�ΰ�����ᥤ�����ȸ��ʤ���ǽ��ɸ����Ѱդ���Ƥ��뤫�����

������ϲ��Τ�����Ѱդ���Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ��ᥤ�����ˤ���֤��ޤ�ȤäƤ��ʤ��ΰ�פ�HDD�������뤳�Ȥǡ��ᥤ��������̤���ݤ���Τ���Ū���������ΤȤ���HDD�ˡ֥ǡ������ɤ߽�Ϥ��ޤǤ˥ᥤ������1000�ܤ��餤���֤�������Τǡ�����ߤʥ��������϶�ʪ�פȤ�����ħ������ˤ⤫����餺��Windows������������ʥǡ���ñ�̤ǹԤ����ͤˤʤäƤ��ꡤ������Windows���Τ�®�٤���ü���㲼���Ƥ��ޤ�����HDD�����ꥴ��Ȳ���Ω�Ƥơ������������äѤʤ��ˤʤä�Windows�䥲���ब�٤��ʤä����и������ȤΤ���ͤϾ��ʤ��ʤ��Ȼפ��뤬�����ΤȤ��Ϥ����Ƥ������������ؤ��������Ԥ��Ƥ���Τ����ᥤ��������̤��礭������礭���ۤɡ����ν����������Ψ���夬��ȹͤ��Ƥ����Ȥ�����������

����Ū�ˤ�̵�뤷�ƹ���ʤ�������ɼ���

����2������䡹��³���Ƥ����ϡ��ɥ������ˤĤ��ƤκǸ�ϡ�������ɤˤĤ��Ƥ���

��������ˤȤäƥ�����ɤϤʤ��ƤϤʤ�ʤ���Τǡ��ºݡ��������ư��Ķ��ˤ⡤������ɤ˴ؤ�����Ϥ��������Ƚ�Ƥ��롣¿���ξ�硤�ʲ��Τ褦���郎������Ƥ��뤫�顤�������Τ���ͤ⤤��ΤǤϤʤ���������

- DirectX ����100%�ߴ����Τ���ɥ饤�Ф�������������

- DirectX ���ȸߴ����Τ��������

- DirectSound�б�

- DirectSound 100��ߴ�

- 16bit���ƥ쥪44.1kHz�ޤ���48kHz WAVE�����������ǽ�ʡ�����

- Sound Blaster Pro�ߴ�

|

���������ɤ��Ȥ�����������ʤ�Ȥ�����ǽ���夬��Ȥ����ä�����Ū�����ǤϤ��Ƥ����������बư��뤫�ɤ����Ȥ��������ˤ����ơ�������ɼ���Υϡ��ɥ��������ڥå����ϡ��ɥ�ˤʤ��ǽ���ϸ¤�ʤ������˶ᤤ���Ŀ�Ū�ˤϡ֤ޤä����ʤ��פ��Ǹ��������ۤɤǤ��롣

���ġ���Ƭ����������Ȥ��ꡤ����ǡ�PC�Υϡ��ɥ��������������ư��Ķ����������Ƥ��뤫�פˤ�����PC�Υϡ��ɥ��������ڥå����İ�������ˡ�ˤĤ��Ƥβ���ϤҤȤޤ���λ����GPU��CPU�θ�ʬ�����Ϥ���äȤ�䤳�����ä��Ȼפ�����������������Ȥ��ꡤ���٤Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ����櫓�ǤϤʤ��Τǡ�ɬ�פ˱�������Ϣ�ܤ��ɤ��֤����Ȥǡ��������������Ƥ��äƤ�館��й����Ǥ��롣

�����ơ�����ǡ֥����बư��ʤ������������ʬ�ϲ���Ϥ��������ޤ��ȥ�֥�β�ϻĤäƤ��롣����ϡ��������ư��˱ƶ����롤DirectX�Ǥ�ϡ��ɥ������Ǥ�ʤ����⤦��Ĥ����ǤˤĤ��Ƥ�������ԤäƤ���������

���ʤߤˡ�

��GPU��CPU��Ʊ���褦�ˡ��ᥤ������HDD�ˤϡ���ǽ�ΰ㤤�����롣DxDiag�Ǥϳ�ǧ�Ǥ��ʤ�����PC������Υ��ڥå�ɽ��ȡ�����äݤ����ͤ�����������Ƥ���Τ˵��Ť���������

���ᥤ��������ǽ���ꤹ�����ǤȤ��Ƥϡ�PC�פ��DDR�פǻϤޤ뷿�֡ʡ�ѻ��ܿ������Ȥ߹�碌�ˡ�HDD�ξ��ϡֲ�ž���פȸƤФ��֡�rpm�פȤ����͡ʢ����ˤϿ���������ˤ䡤�֥���å������פȤ�����HDD���ѥ���ɤ����ܤ���Ƥ����ꤹ�롣���������֥������ư��Ķ��Ȥ��ƤΥᥤ������HDD�פ�ͤ��뤦���Ǥϡ������ˤĤ��ƹ�θ����ɬ�פϤʤ������פʤΤϡ������ޤǤ����̤ʤΤǤ��롣

- �������URL��