�ƥ��ȥ�ݡ���

��Nintendo 2DS��ʬ���ݡ��ȡ�Ω�λ����б��Ρ�������3DS�ɡ�������Ȥϡ�

|

�����ߤΤȤ�����Nintendo 2DS�������ȯ��ˤʤ�ͽ��Ϥʤ������ɤ�ʥϡ��ɥ������ʤΤ�����̣����äƤ����ɼԤ⾯�ʤ��ʤ���������

�����ο��ǹ����Ĥȹ����֤�2��ǥ뤬�Ѱդ���Ƥ���Nintend 2DS�Τ�����

������

�������ൡ��ʬ��ϥ�����ݾڳ��ι٤Ǥ���ʬ�������ǥ�����ݾڤϼ������ʤ��ʤ�ޤ��Τǡ��ܹƤε������Ƥ��Ƥߤ���ˤϡ������ޤ��ɼԼ��Ȥ���Ǥ�ǹԤäƤ���������ʬ��ˤ�äƲ������꤬ȯ�������Ȥ��Ƥ⡤������Ϥ������Τ��ȡ�ɮ�ԡ�4Gamer�Խ�������ڤ���Ǥ���餤�ޤ��ޤ��������ʬ���̤�ɮ�Ԥ����ꤷ�����ΤˤĤ��ƤΤ�ΤǤ��ꡤ�֤��٤Ƥθ��ΤǶ��̤Ǥ��ꡤ������ѹ��Ϥʤ��פ��ݾڤ����ΤǤϤ���ޤ���

�����̣�ǤȤäƤ�ǤŷƲ�餷��

�ݡ����֥륲���ൡ

|

���Ǥϡ�Nintendo 2DS�Ϥɤ��ʤΤ��������ܺ٤ϸ��ʤǽҤ٤���Ǥ�Ĥ�³����ȡ����ܤε�Ŭ�������̵��LAN�⥸�塼�뤬��¢����Ƥ����������Ƥ��ξ�硤������2�������ꥢ����Ƥ���С�����Ȥ��Ƹ��̤�ǧ�ڤ�����Ƥ��ʤ��Ƥ⡤��������ѤǤ���Ȥ���Ƥ��롣

- �⥸�塼��Υե����०������ϡ��ɥ������˲��Ѥ��ä����Ƥ��ʤ�����

- ��Ŭ�ο����˻��Ѥ��줿����ƥʤ��Ȥ��Ƥ��뤳��

���ʾ����ꥢ���Ƥ���Τ��ɤ������ǧ�Ǥ��Ƥ��ʤ��Τǡ�������Ÿ�������Ƥ��ʤ�����Nintendo 2DS�����ǻ��Ѥ��Ƥ������פ����פ�ͽ���Ϥ���ȽҤ٤Ƥ����ΤǤϤʤ�����������äȤ⡤����ʬ�Ƥ��ޤ��ȵ�Ŭ���̤�ľ���ͤФʤ�ʤ��ʤ�Τǡ����θ��ΤϤ⤦�Ÿ���������ʤ��Τ�����

���ġĤȤ��ä��Ȥ�����Ƨ�ޤ����ޤ��ϼµ���į��Ƥߤ褦��

�����ʤ꾮�����Nintendo 2DS�����ʥܥå�������ȡ����Τ�ʬ�����ޥ˥奢��ˡ�AR�����ɡ�����֥˥�ƥ�ɡ���PIN�����ɤ������줿�����ɤ��ФƤ��롣

|

|

|

�����Τ��礭���ϡ����ξ���֤������֤Ǽ�¬��145��W��

|

|

Nintendo 2DS�Ǥϥ������饹�����α�¦������˼��Ƥ���Ƥ��롣�������饹�ؤΥ����������䤹���ϡ��˥�ƥ�ɡ�3DS���夫�⤷��ʤ� |

�������饹�ϡ����ο��˹�ä�������̵���μ����������åɥ���ƥ����ǥ�����Υ˥�ƥ�ɡ�3DS��°�������饹����٤�Ȥ����ˤ�¤����� |

�����ˤʤ���̤ϡ�ɸ��Ǻ����äƤ���SDHC�����ɤ������֤Ǽ�¬��256g���ʢ����������֤Ǥ�Ʊ258g�ˡ�Nintendo 3DS��Ʊ230g����٤�ȡ�30g��Ť��ʤä����ˤʤ롣�ޤꤿ���ߵ����ʤɤ�ʤ������Ѥ�Ѥäȸ������ݤϷڤ����ʤΤ����������餯�ϥ����ȤȤη�礤�ǡ�̵���˷��̲������ä��ꤷ�ʤ��ä��ΤǤϤʤ���������

��D-Pad�ʽ��������ˤ�ܥ���β������ϡ�Nintendo 2DS�Τۤ����˥�ƥ�ɡ�3DS�����俼��ʰ��ݤ����������������������Τ�ΤȤ��ä��������Ϥǡ��Ĥ�ʤ��ԲĤ�ʤ��Ȥ��ä��Ȥ����������˥�ƥ�ɡ�3DS�Τ��ä��ꤷ���������ϤȤϤ��ۤʤ����ʤΤ�Τ��Ǥ��롣

|

|

�����Τۤ�����������Ƥ���ܥ���䥹���å���������Τ��Ȥʤ���Nintendo 3DS�˽स�Ƥ��뤬�����θ����äƱ������Ѱդ���Ƥ��롤��SLEEP�פȽ줿���饤�ɥ����å������ϡ��˥�ƥ�ɡ�3DS�ˤʤ���Nintendo 2DS�ȼ��Τ�ΤȤʤ롣����ॷ�����clamshell�����糭�˷��Υ˥�ƥ�ɡ�3DS�ϱվ����Ĥ���ȥ���פ����뤬�����졼�ȡ�slate�����ġ˷���Nintendo 2DS�ˤϤ��줬�Ǥ��ʤ��Τǡ����饤�ɥ����å��ˤ�äƥ���פ��б������Ȥ����櫓����

���ʾ塤���ΤȤ��Ƥ�̵��ˤޤȤ���Ƥ�����ݤ����ǥ�����Ϥޤä����ۤʤ뤦���������ۤʤ뤬���ʤ�Ȥʤ����ĤƤΡ֥�����ܡ����פ�פ��Ф���������ǡ�����Ϥ���ǤȤäƤ�ǤŷƲ�餷�������ൡ����ʤ��������Ȼפ��������ൡ�Ȥ����Τϳ�����ڤ�ͷ�٤���ʤΤ����顤����Ǥ����ΤǤϤʤ����ʤɤȤȤ���פ蘆�줿�ۤɤǤ��롣

�������Ĥ�;͵����ä�����

���פʺ��Ϥ�����ǤŷƲ��

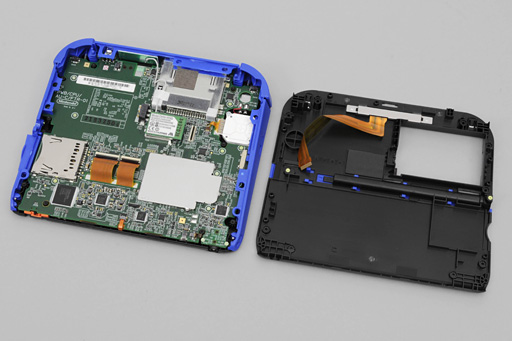

���Ǥ�ʬ��˰ܤ�����Nintendo 2DS�����̤�������岼2�Ĥ�ʬ����Ƥ��뤫�Τ褦�ʺ��ˤʤäƤ��ꡤ�ºݡ���Ⱦʬ�ι������ϥХåƥ�ѥå��Ѥγ��ǡ�2�ܤΥӥ���ˤ��Ⱦ�Ⱦʬ������곰����褦�ˤʤäƤ�����

|

|

|

|

���Хåƥ�ѥå��β��ˤ����Τ�ޤᡤ���10�ܤΥӥ���ȴ���������Τ�����Ƥ��롣

�����ˤϥ˥�ƥ�ɡ�3DS�������³���ƥ��ƥ쥪����餬��������Ƥ���Τ��������Υե쥭���֥���Ĥ����ͥ�����ͳ�ǥᥤ����Ĥ����곰���ȡ������ˡ�2��˲������ɤ��Ȥ��Ǥ�����

|

�������Ǥ����10�ܤΥӥ����곰������3����ˤ���ǥ����ץ쥤�Ѥȥ��å��ѥͥ��ѤΥե쥭���֥���Ĥ⳰���ȡ����Ĥ����Ƥ��롣10�ܤΥӥ������̥ѥͥ�ˤ��ä���ȿ�������Ǥ��ơ�ȴ���ΤϤ��ä������Ѥ��ä���������ϤȤ⤫�����ӥ������֤Ϥ褯�ͤ����Ƥ���褦����

��D-Pad��ܥ����¦���إåɥե������ü�Ҥ�ξ�����ɤȤ��ä�������������Ϥ��ä��䤹����ʬ�����ä�����ꤵ������֤ˤʤäƤ��ꡤ¿����Ӥ˰��äƤ����ʤ������ʰ¿��������롣���Τ�����ϥݡ����֥륲���ൡ���괷�줿ǤŷƲ�餷���߷פȸ��������Ǥ��롣

|

���˥�ƥ�ɡ�3DS�Ǥϡ�2��αվ��⥸�塼�뤬���Ѥ���Ƥ���Τ��Ф���Nintendo 2DS�Ǥϡ�2��αվ��ѥͥ�����Ȼפ����⥸�塼�뤬��ξ�̥ơ��פ����̥ѥͥ�˸��ꤵ��Ƥ��������졼�ȷ��ΥǥХ����餷�������Ȥ�����������

|

| �վ��ѥͥ�⥸�塼���곰�����ͻҡ����̥ѥͥ��ξ�̥ơ��פǸ��ꤵ��Ƥ��� |

|

| �վ��ѥͥ�⥸�塼��˴�ä��Ȥ�����1�ĤΥ⥸�塼��˾岼2��Υѥͥ������Nintendo 2DS�����߷פˤʤäƤ���褦�Ǥ��� |

����LSI��Nintendo 3DS���餵�ۤ��Ѳ��ʤ�

Ω�λ�ʳ��δ�����ǽ��Ʊ���ȸ��Ƥ���

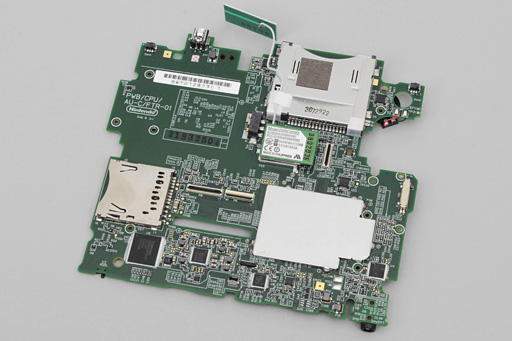

��³���ơ���ϫ���Ƽ�곰�����ᥤ����Ĥ�٤������Ƥ������Ȥˤ����������ƤΤȤ��ꡤ���ʤ��礭�ʴ��Ĥǡ��Ƕ�ή�Ԥξ�����̩�ټ����δ��Ĥ���٤�ȡ������ˤ�Ȥ꤬���롣4�ش��Ĥ��Ȥ��Ƥ���褦�������Ƕ�����ʤˤ��Ƥ��������������̤ȥѥ������̤��Ϥä���ȶ��̤Ǥ���褦�ʼ����ˤʤäƤ���Τ���ħ����

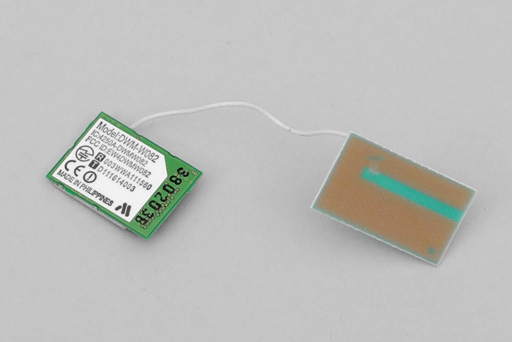

�����Ĥˤ�̵��LAN�⥸�塼�뤬����դ����Ƥ���Τǡ�������Ƥ�������̵��LAN�⥸�塼��ϥߥĥ��ŵ����Ρ�WDM-W082�פǡ��Τ��˵�Ŭ�ޡ����դ�����

�����ʤߤˡ�̵��LAN�⥸�塼��ȥ����֥�1�ܤǤĤʤ��äƤ�����Ĥϥ���ƥʤȤʤ롣

|

�����ơ����ĤǤ��롣

��LSI������å����Ƥ��������ǺǤ��礭�ʥϡ��ɥ�Ȥʤ�Τ����������ʬ�Ǥ��뤳�Ȥϴְ㤤�ʤ���Nintendo 3DS�Ǥϡ������५���ɥ����åȤβ��˼��פ�LSI��������������ɥ����åȤ�EMI�к��ѥ�����ɤ��ͤ��߷פˤʤäƤ����Τ�����Nintendo 2DS�ǤϤ������ä���̩�٤��߷פ�ɬ�פʤ����ᡤ��°������ɤ�ʤ�äƤ����Τ�������

�����Υ�����ɤϴ��Ĥ�GND�ѥ�����ˡ�6����ΤϤ���դ��ˤ�äƤ��ä�����ꤵ��Ƥ��롣�Ϥ����������ƥ�����ɤ����Ȥ�Ǥ��ʤ����ȤϤʤ��������������κ�ȤǴ��Ĥ�LSI�˥�������ڤֲ�ǽ�������ꤽ������

�����������ȹͤ�����������ϡ���̵���ˤϤ������ꡤ������ɾ��̤�Ŭ���ʹ���ǥ��åȤ��Ƥ��ޤä��ۤ��������Ĥ��Ф��������Ͼ������פ�Ƚ�Ǥ��뤳�Ȥˤ��������η�̤����μ̿��Ǥ��롣

|

��������ɤβ��ˤ�2�ĤΥ��åפ������뤬�������ˤϡ�Nintendo�ץ����ȡ�CPU�ס�ARM�פȤ��ä�ʸ������������Ƥ���Τǡ����줬ARM�١�����CPU�����䡤�ǥ��������ǥ����ץ��ե��å���ʥ�����GPU������PICA200�פ����礷��SoC��System-on-a-Chip�ˤʤΤϤޤ��ְ㤤�ʤ���

�����֤ϡ�1323LC044�פǡ��˥�ƥ�ɡ�3DS����ܤ���Ƥ�����ΤȤϰۤʤäƤ���褦�����������㤦�Τ��Ϥޤä�����ä���������

�������٤ˤ��롤��MB82DB BGL�פȹ�ޤ줿LSI�ϡ��ٻ�������FCRAM��Fast Cycle RAM�ˤǤ��롣FCRAM�ϥ˥�ƥ�ɡ�3DS�ˤ���Ѥ���Ƥ���Τǡ������Ǥ���Nintendo 2DS�Ǥ⤽�Τޤ��Ѥ��줿���Ȥ�������Ǥ��������������̤�2M��ɡ�1��ɡ�16bit�ˤʤΤǡ�4MB�ΤϤ�����

��������ɤβ��ˤ��ä�2���LSI�ʳ��Ǥϡ���TOSHIBA�ץ�������Υ��åפ���Ω�Ĥ�����THGBM4G3P1HBA1R�פȥ��륯��������Ƥ���Τǡ�����4GB��eMMC�Ȥ������Ȥˤʤ롣�����˥ե����०��������Ǽ����Ƥ���Τ�������

�˥�ƥ�ɡ�3DS��Ʊ�������ٻ���������������ϥ�����åפǤ���FCRAM����Ѥ��� |

THGBM4G3P1HBA1R�ȵ����줿������Υ��åפ�����4GB��eMMC�����ե����०�����Ѥ����� |

|

| �˥�ƥ�ɡ�3DS������ѤȻפ��뾮���ʥ��åפ�������������ζ���֤���Ƥ��� |

|

| MITSUMI��������Υ��åס��ۤܳμ¤��Ÿ�������LSI�� |

����ǽ�������ʤ��顤���֤��餹��ȡ�SoC�Υ���ѥ˥���Ȥ��ơ������å�����ʤɤ�ô�����Ƥ����ǽ�������롣

������LSI��eMMC�δ֤ˤϡ���3471A�פȽ�Ƥ���ߥĥ��ŵ�����LSI�����뤬������ϥ�����।����Хåƥ�б����Ÿ�����IC�����������Τ�Υ��Х�η��֤��ȥǡ��������Ȥϸ�������ʤ������ߥĥ��ŵ���34XX���֤Υ�����।����Хåƥ�����Ŵ���LSI��꤬���Ƥ��뤳�ȡ�������LSI�μ��Ϥ˥����������ʣ��������Τǡ�������Ϥۤܵ����ʤ��Ÿ��Ѥ�LSI�Ǥ��롣

|

| InvenSense����3����®�٥����Ȼפ�����åס�ITG-3280 |

|

| Texas Instruments�����åס�����Ū�˸��Ƥ�ޤ��ְ㤤�ʤ��������CODEC�� |

�����ʤߤˡ��˥�ƥ�ɡ�3DS�Ǥ�STMicroelectronics���Υ������Ȥ��Ƥ���Ȥ���������Τǡ����Ȥ���ȡ�Nintendo 2DS�Ǥϥ������Ѥ�äƤ����ǽ���⤢�ꤽ������

���⤦1�ġ��إåɥե������ü�Ҥζ�˵����Texas Instruments�����åפ����롣����¤귿�֤ϡ�AIC3010D�פΤ褦��������ޤ���������ǡ��������Ȥϸ�������Ƥ��ʤ�����AIC3xxx���֤�CODEC���åפ�¸�ߤ��Ƥ��뤳�Ȥ��餷�ơ���������Ѥ�CODEC�ȸ��ƴְ㤤�ʤ���

�����פ�LSI��ϰʾ�������ᥤ��Υ��åפ�FCRAM������������CTR����������åפʤɡ��ޥ��ʡ����������äƤ��뤫�⤷��ʤ�������������Ƥ���LSI�ο������Ϥۤ�Ʊ���ȸ��Ƥ褵��������Ω�λ�˴ؤ��ϡ���Ū�ʰ㤤�ϡ��ᥤ���SoC���ۼ����Ƥ���ΤǤϤʤ���������

�ݡ����֥륲���ൡ�����ε����ޤˤʤ뤫��

|

���Ȥ��˲��ƤǤϥ�Х��륲����μ���®�˥��ޡ��ȥե���䥿�֥�åȤ˰ܤäƤ��ơ�Nintendo 3DS��Ϥ�Ȥ���ݡ����֥륲���ൡ�����路�Ϥ�Ƥ��롣ɮ�Ԥ��θ������ä�ȡ�3ǯ�ۤ�����Game Developers Conference�ʰʲ���GDC�ˤǤϡ��˥�ƥ�ɡ�DS����ä��⤯�����೫ȯ�Ԥ��������Ǹ��������Τ�����GDC 2013�ǤϤۤȤ�ɸ��ʤ��ä��������೫ȯ�Ԥδ֤Ǥ������ݡ����֥륲���ൡΥ�줬�ʤ�Ǥ���ΤǤ��롣

������ή����й�����ˤϡ�̥��Ū�ʥ��������������ǤϤʤ�����ڤΥϡ��ɥ�ȤʤäƤ���ϡ��ɥ������β��ʤ��뤷���ʤ��������餳���ʼºݤ˳��Ѥ���Ƥ��뤫�ɤ����ϤȤ⤫�����礭�ʥ���Ǥ��ä��Ϥ���Ω�λ뵡ǽ���äƤޤǡ�Nintendo of America��������ǤǤ���Nintendo 2DS���������������ΤǤϤʤ���������

�������������ɤ�����ʬ����ʤ����������ܤˤ����ơ��ݡ����֥륲���ൡ�λԾ�Ϥޤ��ޤ���ߡ��ʤΤǡ�Nintendo 2DS�������о��ϰ�ˤʤ�ʤ��ä��Τ��Ȼפ��뤬����Ŭ�ޡ����˴ؤ�����ڤʤɤ�ˤĤ��Ƥ⡤���塤���ܤǥ��ޡ��ȥե���䥿�֥�åȤؤΰܹԤ��ʤ�褦�Ǥ���С�ǤŷƲ�����ˤ��Ѥ��Ƥ����ǽ���Ϥ���褦�˻פ��롣

��������ˤ��Ƥ⡤Nintendo 2DS���֥��ޡ��ȥե�������֥�åȤؤȥ����ޡ����ܹԤ���פȤ������ƻԾ��Ĭή���ߤ���뤫�ɤ�����������θ��ɤ����Ȥ������Ȥˤʤꤽ������

Nintendo 2DS���ʾ���ڡ����ʱѸ��

- ��Ϣ�����ȥ롧

3DS����

3DS���� - �������URL��