取り乱すからこそリアル。「VR ZONE」専用アクティビティの開発エピソードが明かされたトークイベント「黒川塾 八十(80)」聴講レポート

|

今回のテーマは「VR ZONEの振り返りと,僕らのVRの未来」で,ゲストに招かれたバンダイナムコアミューズメントのコヤ所長こと小山順一朗氏と,タミヤ室長こと田宮幸春氏が,同社におけるVR事業の振り返りや,VRコンテンツ開発初期の課題をどうやって乗り越えたかについてとトークを披露した。

黒川文雄氏 |

小山順一朗氏 |

田宮幸春氏 |

「VRアクティビティ」は,なぜ「VR ZONE」の中でしか真価を発揮できないのか

トークの前半は,主に小山氏がアミューズメント施設「VR ZONE」と,同施設専用のVRアクティビティの関係を解説した。

まずVR ZONEのプロジェクトは2016年の「VR ZONE Project i Can」に始まり,2017年には「VR ZONE SHINJUKU」,2018年には「VR ZONE OSAKA」が相次いでオープン。小型店舗の「VR ZONE Portal」も全国に展開された。

2019年3月に契約期間満了により「VR ZONE SHINJUKU」が終了し,同年7月にはコンセプトを一新した「MAZARIA」がオープンしたが,コロナ禍の影響により,今ではVR ZONE Portalの6店舗を残すのみとなっている。

|

|

2016年から現在までの間に開発されたVRアクティビティは,全27種類におよぶ。小山氏によると,「VRアクティビティだけ売ってほしい」というリクエストが寄せられることもあるそうだが,VRアクティビティはVR ZONEの中でのみ真価を発揮するため,それは無理だという。

|

と言うのもVR ZONEのプロジェクトは,VR ZONEを「コンセプト」(C),VRアクティビティを「パフォーマンス」(P)に据えた,「C/Pバランス理論」に基づいて設計されているからだ。この理論は,梅澤伸嘉氏によって提唱された「売れる商品」を説明するものである。

|

この理論におけるコンセプトは言い換えると「期待させるもの」,パフォーマンスは「発揮させるもの」となる。どちらも大事だが重要なのはバランスで,コンセプトとパフォーマンスが等しくなる「期待どおり」になることが望ましい。

例えばパフォーマンスがコンセプトを上回ると「期待以上」という評価を得られるが,これは十分な期待を得られず機会損失したという意味でもある。コンセプトがパフォーマンスを上回ってしまった「期待外れ」は,もちろん論外だ。

しかしパフォーマンスは,コンセプトがないと発揮する方向が定まらない。ここで言うコンセプトとは「商品コンセプト」のことであり,小山氏はその意味を「買う前に買わせる力」とし,ゲームであれば人々に「プレイしたい!」と思わせることだと説明。また商品コンセプトはゲーム開発においても,プロモーションや営業を含めた各職種に向けて開発方針を示す羅針盤のような役割を担っているという。

|

VR ZONEを含め,小山氏の関わるプロジェクトでは,「商品コンセプト=アイデア+ベネフィット」(C=I+B)という公式を使って商品コンセプトを決めているそうだ。

とくにアイデアに関しては,ニーズとの切り分けが重要だという。例えば「超美麗なグラフィックスのゲームで遊びたい」という言葉には,「超美麗なグラフィックスのゲームで」というアイデア(手段)と,「現実のような臨場感を味わいたい」というニーズ(欲求)が含まれている。すなわち,どんなにグラフィックスが美麗であっても,2D横スクロールアクションをプレイしたいわけではないのである。

|

それではベネフィットは何なのかと言うと,消費者の「○○したい」というニーズに対して,「○○できます」と商品やサービスを提供することを指す。小山氏らはゲームの開発者なので,ニーズではなく提供側のベネフィットという言葉を使うことになる。

以上をまとめて小山氏は,「商品コンセプトの基本はアイデアとベネフィットが分解された文章である」とし,「“ターゲットとなる消費者”が,見たり聞いたりすると『それ,ほしい』となるものが,商品コンセプト」と説明した。

|

そうなると,今度はターゲットを設定することになるが,それは各自で決めることである。例えばフリーマーケットに出店するとして,子ども服を売るのであれば小さな子どものいる親御さんが,骨董品を売るのであれば骨董品のコレクターがターゲットになるだろう。このように,扱う商品からターゲットが想像できるわけだ。

逆に言えば,ターゲットがハッキリすれば,何が求められているかも言語化できる。小山氏は「商品コンセプトとは,自分が決めたターゲットに『それ,ほしい』と言わせる作戦を言語化したものでもある」とし,「普段○○している○○な人達」(ターゲット)に向けた商品コンセプトは,「○○なので」(アイデア),「○○できます」(ベネフィット)という形で簡単に言語化できるとまとめた。

|

|

しかし簡単に言語化できるとは言っても,良く売れる商品コンセプトや大ヒットする商品コンセプトを作り出すのは容易ではない。例えば良く売れる商品コンセプトには「儲かる」という意味が含まれており,セールで大量に販売しても利益が出なければダメだし,熱狂的な少人数しかほしがらないようであれば普通の価格ではダメである。

小山氏によると,良く売れる商品コンセプトや大ヒットする商品コンセプトを作り出すには,ベネフィットが重要とのこと。ここで言うベネフィットは,「その商品を使用することで得られる利便性や満足感」を意味し,ゲーム開発では最初に決めなければならないという。

と言うのも,ベネフィットはゲーム開発においては達成すべき目的であり,そのためにアイデアは変わっても構わないからだ。小山氏は「ゲームも商品なので,ベネフィットがハッキリしない企画は,顧客がどう満足するか分かっていないことを意味するので信用できない」と説明し,「すごいアイデアよりも,魅力あるベネフィットを発見したり想像したりすることが大切」と語った。

|

|

|

|

それではVR ZONEの商品コンセプトは具体的に何なのかと言うと,「VR技術で,取り乱すほどの興奮を味わえる」だと小山氏。言い換えると「VR技術」というアイデアで,「取り乱すほどの興奮を味わえる」というベネフィットを達成するという意味となり,その取り乱すことを担保するのがパフォーマンスであるVRアクティビティという関係となる。

そのため,“取り乱し館”であるVR ZONEの中でしか,VRアクティビティは真価を発揮できないのである。

|

|

「VRアクティビティ」のパフォーマンスに施された工夫とは

後半は,主に田宮氏がVRアクティビティのパフォーマンスについて解説した。VRアクティビティの1つ,「エヴァンゲリオンVR THE 魂の座 暴走」では,NERVの基地からエヴァが発進するところと,使徒とのバトルを体験できるが,実は前者のほうを評価する声が目立つという。その理由は発進シーンの再現にこだわったからではなく,巨大なエヴァの中に入る感覚を体験できるパフォーマンスに注力したからとのこと。

|

プレイヤーにエヴァのパイロットになりきってもらうために,まず考えたのは「A10神経接続とは何か」ということだったそうだ。原作ではパイロットとエヴァが一体化している一方で,コクピットシーンもあり,いったいどうやって接続するかという話になったという。

そこで当初は,パイロットの視神経を全長80メートルのエヴァに接続することを考えたが,実際に試してみると自分が巨人になったと言うよりも街がミニチュアになった感じになり,まったく迫力がなく「これじゃない」感がすごかったとのこと。

つまりエヴァのパイロットであることを表現するためには,プレイヤーが自分自身のまま80メートルの高さにいることを表現しなければならなかったのである。そのためA10神経接続後に,一旦プレイヤーに自身がプラグスーツを着ていることを確認させ,そのあと周囲を表示して下をのぞき込むという演出を加えていった。

|

|

「ホラー実体験室 脱出病棟Ω」の試作時には,HPゲージ制を筆頭とした従来のテクニックがVRでは通用しない気づきを得た。例えば「あなたは瀕死状態に陥った」と言われても,本人がピンピンしていれば違和感しかないというわけである。

そこでプレイヤーを取り乱させるのに重要なポイントとして田宮氏が挙げたのが,「実在感技術」(プレゼンス)である。

|

|

「脱出病棟」開発最初期には,練習を兼ねて廃墟化した病院の通路を作ったとのこと。若手の営業スタッフに試遊してもらったところ,ギャーギャー取り乱したため,「やっぱりホラーは鉄板だ」「これで1つ安パイができた」などと,田宮氏らは安心したという。

しかし3か月かけて背景を作り込み,イベントを仕込んで複数人で遊べるようにしたところ,今度は皆面白がっており,誰も取り乱さないという事態に陥った。

その原因は,ルート上にイベントを入れすぎたことにより,プレゼンスが剥がれてしまったことにあった。そこでイベントの7割をカットし,背景も暗くしてプレゼンスを高めることに努めたそうだ。

田宮氏はこの失敗について「ゲーム開発経験が邪魔をする」と表現し,「ルールを設定し,その中でプレイヤーに行動してもらう」「何度リピートしても遊び応えがあるように仕上げたい」といったゲーム開発における従来の考え方が,「取り乱す」というベネフィットにそぐわなかったと説明。最優先すべきは,考えるより先に感じてしまうプレゼンスだったと語った。

|

また開発着手前に,ベネフィットを踏まえて作った「脱出病棟」のポスターには,「やんなきゃよかったぁ…」というキャッチコピーが入っていたという。それを改めて眺めたときに,小山氏と田宮氏は「もう二度とやってもらえなくても構わない」「二度とやりたくないと言わせるものに」という意見で一致したとのこと。

|

田宮氏は,「VRとは実体験との置き換えであり,比較対象は現実」とし,「脱出病棟」の比較対象はリアルのお化け屋敷であると語った。お化け屋敷の怖さをVRで表現するための課題はプレゼンスをどこまで高められるかであり,そのために「実在感に徹底的にこだわる」,そのために「経験として記憶に刻ませる」,そのために「反射行動を引き起こさせる」という段階を踏んだという。とにかく考える前に行動させ,無意識にプレイヤーの筋肉が収縮と弛緩を繰り返す反応を引き出すことに注力した。そうやって身体が先に反応すると,頭も「本当だ」と信じてしまうそうだ。結果,「脱出病棟」は多くの人に「もう二度とやりたくない」と言われたという。

|

|

「極限度胸試し ハネチャリ」は「空を飛びたい」というニーズに応じるべく開発されたが,一番苦労したのは「空を飛ぶ」というテーマそのものだった。自由に空を飛べるバージョンはかなり早い段階で出来上がったが,スタッフ一同何か物足りなさを感じ,スピードを上げる,障害物のギリギリを飛ぶ,敵を出すなど面白さを高める案が出たそうだ。しかし「取り乱す」というベネフィットや,「空を飛びたい」というニーズにそぐわないアイデアを採り入れると開発が迷走し,いわゆるデスマーチに突入してしまう。

|

そこで改めて「空を自由に飛びたい」を分解したところ,このニーズには潜在的に「人間は飛べない」と思っているからという部分があると判明。そこで「人間は飛べない」という認識を大切に扱うことにした。

具体的には,スタート地点を崖の上にしたり,プレイ開始当初に橋が壊れてプレイヤーの乗る羽根の付いた自転車が落ちるなどの演出を加えたりした。その結果,以降は最初に作ったバージョンとまったく同じなのに,プレイヤーは必死になってペダルを漕ぐようになったそうだ。

|

田宮氏は「一度身体が『人間は飛べない』と反応すると,脳は『今,飛んでいるから落ちるかもしれない』と思い込む」と説明。一度橋から落ちることでプレイヤーに反射行動が起こり,脳が怖がって取り乱すというわけである。

また「飛べないので,空を自由に飛びたい」というニーズが叶えられたこと,また「本来は飛べないはずなのに,自分の力で何とか飛んでいる」という緊張感により,プレイヤーは空を飛べることもありがたさを実感するそうだ。

「恐竜サバイバル体験 絶望ジャングル」は,決めたコンセプトを達成できず,途中で変えてしまったという経緯を持つ。本来やりたかったことは,人間同士の協力や裏切りの表現で,絶対勝てそうにない存在を前に,仲間を犠牲にしてもとにかく逃げるような内容だったとのこと。また限られたスペースで楽しめること,そして汎用性が高いことからセグウェイ風の体感筐体を採用した。しかし出来上がった試作版は,それまでに蓄積したすべての知見を注ぎ込んでもVR酔いを避けられなかった。

|

この事例におけるVR酔いの原因は,横方向の回転であるヨーイングにあった。乗り物で自由移動するVRコンテンツは,速度が遅くなったり,対象物が近くて多かったりするほどヨーイングによるVR酔いが悪化するそうで,木が鬱蒼と茂ったジャングルは相性が最悪だったのだ。

|

|

そこで「VR-ATシミュレーター 装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎」で使った手法を応用し,暗くして,さらに視界を狭くし,被写界深度も浅くした。これでVR酔いがなくなったことに加え,怖くなるという副次効果も得られたが,今度は「迷う」という問題が生じた。

そのためコースを1本道にせざるを得なかったのだが,そうなると当初予定していた8人プレイでは,安心感が出てプレイヤーが楽しくなってしまったという。

|

そこで心細さを出すために,全員バラバラでプレイするように仕様を変えたところ,モチーフこそ違うが「脱出病棟」と変わらないVRアクティビティになってしまったそうだ。

田宮氏は,「達成したいコンセプトはあったが,それを実現する手段がなかった」「ヨーイングを制する者はVRを制す」と話していた。

そのヨーイングに改めてチャレンジしたのが「冒険川下りVR ラピッドリバー」だ。このVRアクティビティでは,筐体を回すことによりVR酔いを防いでいる。ちなみにヨーイングのために筐体に使われている圧接ローラーは,セガの体感ゲーム筐体「R-360」に使われていたものと同じだとか。

|

|

そうやって可動筐体を採用することにより,プレイヤーの視覚を錯覚させると同時に,筋肉や神経を錯覚させることができるとのこと。田宮氏は「ラピッドリバー」を「錯覚の最高傑作」と表現していた。

|

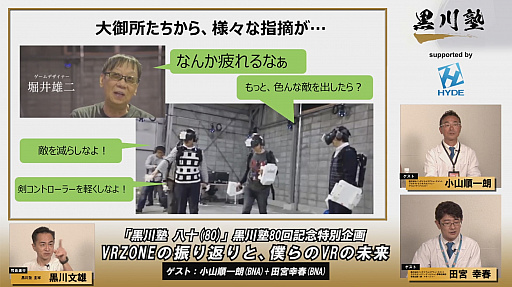

「ドラゴンクエストVR」は,「ドラゴンクエスト」の生みの親・堀井雄二氏やスクウェア・エニックスのスタッフに試作版をプレイしてもらったところ,「疲れる」「敵を減らしたほうが良い」「剣コントローラーをもっと軽く」などの指摘を受けたという。その指摘を突き詰めていくと「何か物足りない」となり,すなわち「ハネチャリ」の試作版と同じことが起きたのである。

|

そこで指摘の本質が別のところにあると考えた小山氏と田宮氏は,最終的に敵のやられ演出に手を加えた。当初の演出は,剣がどのように当たっても,敵が一定の軌道で吹っ飛んでたいたが,手を加えた演出では剣の振り方に合わせた方向に敵が吹っ飛ぶようにしたのだ。田宮氏は「自分の動きに対して,物理法則に即した体験ができると,VRは突然面白くなる」と話していた。

|

|

|

トークの終盤では,名言として「リアルだから取り乱すのではなく,取り乱すからリアルに感じる」という言葉も紹介に。田宮氏によると「マリオカート アーケードグランプリVR」もまた「ハネチャリ」や「ドラゴンクエストVR」と同様の問題が発生し,スタート前にクッパのカートが横当てしてきたり,スタート直後に段差を設けたりすることで,あらかじめ「自分が重いカートに乗っている」「自分が落ちることもある」という体験をさせることにした。この体験があって初めて,プレイヤーはジャンプ台で高く飛んだときに取り乱すそうだ。

|

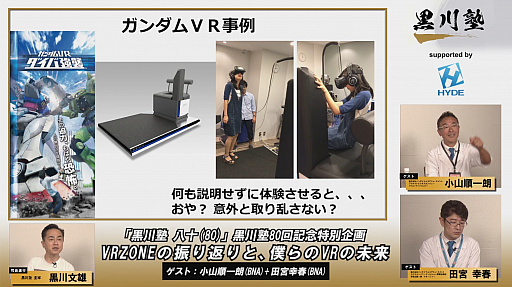

「ドラえもんVR『どこでもドア』」では床の振動を使って海氷が崩れていく様子を再現したこと,また「ガンダムVR ダイバ強襲」では地響きを体験させたのち予想される体験をさせることで,それぞれプレイヤーを取り乱させることに成功した。

とくに「ガンダムVR」では,事前にプレイヤーの身に何が起こるか情報を伝えることが有効だったという。

|

|

|

|

「釣りVR GIJIESTA」は,小山氏の趣味が反映されたVRアクティビティとのこと。小山氏は釣りについて「技術よりも運の要素が強い」とし,釣りを趣味とする人達のグループインタビューで出た「『釣った』と『釣れた』は大違い」という発言を紹介。そのため技術に重きを置いた釣りゲームはUIが複雑になりがちで,実際の釣りとは隔たりのあるものになってしまうことを指摘した。

|

そこで小山氏が改めてリアルな釣りを体験しようと釣り場に取材に行ったところ,ロッドの持ち方が人によって大きく異なることに気づいた。さらに釣りを科学的に解明しているという釣りインストラクター・プロフェッサー永井氏の説明により,それらのロッドの持ち方にはすべて意味があることを知ったという。

|

|

|

|

「これはVRにするしかない」と考えた小山氏は,プロフェッサー永井氏の指導を受けてひたすらロッドを振ってルアーをキャストする練習をするなど,釣りの科学を学んだという。その学びを仕様に落とし込んだ結果が「釣りVR」である。

なお,このVRアクティビティの取り乱しポイントは,釣り上げた魚をタモに入れるところ。魚がビチビチ動くので,多くの人が取り乱していたそうだ。

|

|

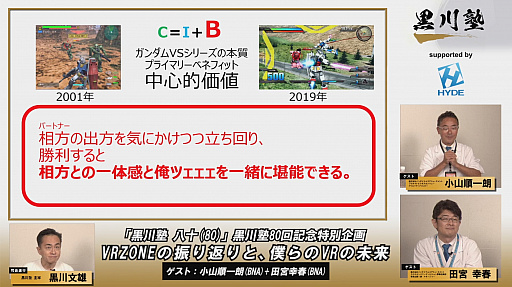

話題は再び戻り,まずベネフィットとは,誰が解釈しても同じ意味になる一義的なものであることが説明された。ただゲームは日用品などとは異なり,大小さまざまなベネフィットの集合体である。しかし目的と課題,手段を考えると,そのゲームが持つプライマリベネフィット,つまり中心的価値に集約されていく。

|

|

|

トークの最後には,小山氏がゲーム開発者に向けて「皆さんが開発したゲームのベネフィットを明確に言えますか?」「そのベネフィットは,ほかのゲームで替えの効かない価値ですか?」と問いかけ,「よく売れる商品の開発をがんばりましょう!」と呼びかけてトークをまとめていた。

- この記事のURL:

提供:G123