イベント

徳岡マサトシ氏,佐藤 翔氏の識者2名が世界のゲーム開発と市場を語った「黒川塾 八十一(81)」をレポート

|

今回のテーマは「世界のゲーム開発・市場経済を語る …最新から最深部まで」。ゲストに招かれたゲームジャーナリストの徳岡マサトシ氏と,ルーディムス 代表取締役 佐藤 翔氏が世界のゲーム開発状況と流通状況などについてトークを展開した。

黒川文雄氏 |

徳岡マサトシ氏 |

佐藤 翔氏 |

徳岡マサトシ氏「世界のゲームは今──あるいは,世界の『そういうのもあるのか』」

トークは2部構成となっており,前半では主に徳岡氏が,世界におけるゲームの状況をさまざまな観点から解説した。

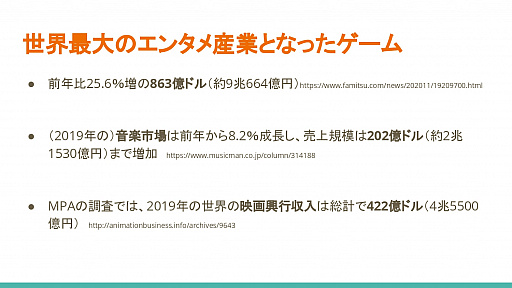

まず紹介されたのは,さまざまな形で報道されているように,現在のゲーム市場が音楽市場と映画市場を足した合計額を超える規模となっていること──つまりゲームが世界最大のエンタメ産業となったことだ。非常に“景気のいい”話だが,徳岡氏は市場規模などの数字からは見えづらいゲーム業界の現状を解説した。

|

そもそもゲームは,全世界で分散して作られている。例えば世界中のゲーム開発者が集うGame Developers Conference(GDC)に,日本から参加すると1人あたり通常は100万円,最低でも50〜60万円かかるくらい多額の費用が必要となる。それでもGDCに参加したいゲーム開発者,彼らを送り込んで知見を得させたいゲーム会社は世界中に多数存在する。

|

徳岡氏は,GDCに参加するためのハードルの高さが国や地域によって大きく異なることに言及。佐藤氏もまた,新興国のゲーム開発者がGDCに参加するためのハードルは極めて高く,それを乗り越えるために国の補助金や業界団体からの支援を受けていると説明を加えた。

それでもGDC参加者に,どの国や地域から来たかシールを世界地図に貼ってもらい,シールが貼られた部分だけ抜粋すると,何となく世界地図が見えてくるくらいにはなる。つまり,それくらいゲーム開発者は世界中に存在しているわけだ。

|

|

合わせて徳岡氏は,ゲームのビジネスは原則USドル決済であり,多くの国や地域にとって外貨獲得産業になっていることも指摘。またゲーム開発には高度な教育を受けた人材が必要だが,逆に言えば現代的に高度な教育インフラさえあれば,ゲームは世界中どこでも作れるとした。

そうした状況下では,日本で今でも使われることがある「洋ゲー」という言葉は,もはや意味を成さないと徳岡氏。例えばとあるインディーズゲームは,オンラインゲームで知り合ったベルギー,スロヴァキア,ブラジルにそれぞれ在住する3人のプレイヤーが開発したとのこと。また「アークナイツ」や「アズールレーン」などで知られる中国のYostarは,自社のゲームに日本のイラストレーターを起用している。さらにUbisoft Entertainmentは世界の拠点2つを使って1本のゲームを作っている。そうなると,「どこの国で作られた」という議論は無意味というわけである。

一方「JRPG」も,かつては日本のRPGを揶揄する意味合いが強かったが,今では海外のゲーム開発者が自らJRPGの作法に則ったゲームを作ることもある。徳岡氏は「洋ゲー和ゲーで括れないほど,今やゲームは世界中で拡散して作られている」とまとめていた。

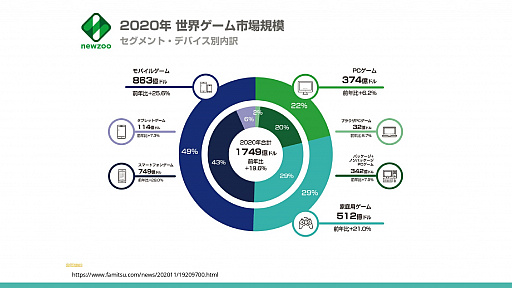

続いての話題は,「モバイルだけがゲームではない」。2020年の世界のゲーム市場規模を見ると,モバイルゲームが863億円規模となり全体の49%を占めている。しかし徳岡氏は2019年当時の予想では,60%前後になっているはずだったことを指摘。

さらにスマートフォンが四半期あたり世界中で約3億台売れているのに対し,これまでに一番売れたコンシューマゲーム機のPlayStation 2でも累計1.5億台しかないことに言及し,「普及台数は大きく違うのに,市場規模で見るとそこまでの差はない。モバイルだけでゲームの世界を見ると歪んでしまう」と持論を述べた。

|

また日本にはPCゲームの文化がないと長年言われ続けているが,近年は急速に普及が進んでおり,3年で約330万人増加したというデータもある。その一方では,2019年のゲーム用PCの出荷数は21.6万台で,個人向けPCの全出荷数の5%程度と推測される。これらを踏まえると,年間約80万人の日本人が,あまりゲーム向けとは言えない普通のPCでPCゲームを遊び始めているという結果が出る。

この結果について,徳岡氏は「PCゲームはバリバリの3Dゲームなど最先端の機材が必要なものばかりという市場分析だと,こういったデータは見えてこない」「日本にはフリーゲームの文化もあるが,フリーゲームの収益は極めて少ないので,市場規模では表面化しない」「表に見えてくる金額だけの話をすると,実態は掴みきれない」として,ゲームの多様化が進んでいることを示した。

加えて佐藤氏も,市場規模の算出はさまざまな要因に左右されるので,参考程度に留めておいたほうが良いと話していた。

「巨大なゲームが苦しむ『自重』」というテーマでは,昨今,少なからず耳にする「日本のゲーム産業はもう終わり」という言葉が最初に取り挙げられた。徳岡氏はこれもまた複雑な事情があるとし,「AAAタイトルの持続可能性に対する懐疑」を挙げた。

すなわち,現世代でほとんどのAAAタイトルの開発費が8000万ドルから1億5000万ドルに達し(マーケティング費用を除く),開発開始から終了まで5年かかっており,元SIE Worldwide Studios Chairmanのショーン・レイデン氏が「このビジネスモデルは持続可能ではない」と指摘している。

またAAAタイトルの莫大な開発費を賄うには,開発側が出資してもらう必要がある。その一方で,出資元も開発側が失敗したら大損を被ってしまう。そこで出資する代わりに,「サンドボックスまたはオープンワールドであること」「DLCのシーズンパスがあること」「メタクリティック85ポイント以上であること」といった条件を付与するのである。中には「悪役風の男性が主人公であること」といった,クリエイティブに踏み込んだ条件もあり,開発者の自由な発想は制限されてしまう。

それなら開発者が好き勝手できるインディーズに行けばいいのではないかという意見もあるだろうが,そちらはそちらであまり儲からないという問題がある。

|

こうしたAAAタイトルの資金問題を,Ninja Theoryの「Hellblade: Senua's Sacrifice」では,主に総プレイ時間を短くすることで解決したという。またレイデン氏も,「エンディングを迎えるまでのプレイ時間を12時間くらいに収めたほうが良いのでは」と提案している。徳岡氏自身も,今後ゲームのプレイ時間に関する議論が盛り上がってくるのではないかと予想した。

以上を踏まえ,徳岡氏は「海の向こうには最強で最高のゲーム環境がある……わけではない」とし,GDCのセッションでも日本でよく聞くような愚痴がたくさん出てくることに言及。日本のゲーム産業が克服すべき課題もあるが,ほかの国や地域のゲーム産業にもそれぞれ固有の課題があり,かつ共通する課題も少なからずあるとした。とくにここ数年は労働環境に関する課題,すなわち残業が多すぎるという問題が世界的に叫ばれており,ホワイトなイメージの国や地域であっても,必ずしもホワイトな環境でゲーム開発を行えるわけではないことを指摘した。

「『真のゲームはコレだ!』と定義することはあらゆるレイヤーにおいて困難」というテーマでは,まず徳岡氏がインディーズゲームの定義が曖昧であることに言及。Indie Games Festivalでも,募集要項には「インディースピリットがあること」と記されているという。

またモバイルほどではないにせよ,オンラインストアにおけるインディーズゲームはレッドオーシャン化が進み,一部を除いては目も当てられない状況になっていることが指摘された。

また,オンラインゲームの定義も曖昧だ。徳岡氏はフレンド機能も競争要素も一切なく,定期的にイベントが配信されるマッチ3パズルを例に挙げ,「これはオンラインゲームに区分するしかないけれど,ほかのオンラインゲームと交えて議論すると少し怪しくなる」と語った。

さらには「YouTubeのスーパーチャットで1万円もらったので,配信者が20回ガチャをするケース」「配信者がプレイするゲーム自体はオフラインゲームでも,ゲーム実況を通じて視聴者がプレイに介入できるケース」というエンターテイメントをどう定義すればいいのかという指摘もなされた。

徳岡氏はこれらについて,オンラインという状態が当たり前になったから起きた状況であるとし,10年前と同じように「オンラインゲームの本質とは」といったような議論をしても,あまり実りのある結果にはならないだろうとまとめた。

徳岡氏がこのテーマにおいて「一番注意すべき」として挙げたのが,「『ゲームが好き』とは何を意味する?」だ。例えば現在,「野球が好き」と言えば,一般的には「プロ野球の試合中継を見るのが好き」という解釈になる。もちろん草野球を楽しんでいる人も相当な数はいるが,観戦を楽しむ人のほうが明らかに多い。

今「ゲームが好き」と言えば,「ゲームをプレイするのが好き」と受け取られるだろうが,昨今ではゲーム実況やeスポーツなど,「ゲームを見る」コンテンツが急激に増加しており,それらを愛好する人達も増えている。したがってどこかのタイミングで逆転現象が起き,「ゲームが好き」と言ったら「他人のゲームプレイを見るのが好き」という解釈になるのではないか……というのが徳岡氏の見解である。

実際,テーブルトークRPGでもオンラインセッションが普及した結果,今や「セッション」と言えばオンラインセッションを指し,対面で行うセッションを「生セッション」と呼ぶという逆転現象が一部で発生しているそうだ。また佐藤氏によると,インド周辺ではゲーム配信者やストリーマーのことを,「ゲーミングクリエイター」と呼ぶという。

以上をまとめて,徳岡氏は「ゲームとは自分でプレイしてこそ」「ゲームかくあるべき」という概念は,いつの間にかひっくり返っていてもおかしくないと話していた。

「ジャンルの越境」というテーマでは,徳岡氏がインタラクティブ性の強い社会風刺ゲーム「Replica: a little temporary safety」と,DVによる殺人事件を再現したVRコンテンツ「Kiya」を紹介。後者は「イマーシブジャーナリズム」と呼ばれているが,こうした存在をゲーム的な表現に落とし込んで現代にマッチさせるような流れも起きているわけだ。また佐藤氏も,新興国では人口比率の多い若者の支持を得るために,ゲーム的な要素を積極的に使っているケースもあるという。

「Replica: a little temporary safety」 |

「Kiya」 |

逆のアプローチで,「Mincraft」を使って理科の実験をするといったように,「既存のゲームを使って何かをしよう」というケースも紹介された。記憶に新しいところでは,農林水産省が「天穂のサクナヒメ」を広報手段として利用したことなどが挙げられた。

|

|

Netflixが配信しているインタラクティブコンテンツも,映像産業からゲーム産業に越境してきた例として挙げられた。徳岡氏は今後こうした流れが強くなるとし,「ゲームが正面から競争しなければならない相手が増えていくだろう」と予想した。

そうやってゲームが世界的に大きな存在となった結果,発生する問題も多彩になった。徳岡氏は「ゲームは誰でもプレイできて,誰でも語ることができるから,発生した問題についておかしな記事が名のあるメディアに載ってしまうこともある」とし,「誰がどう報道すれば,正しい内容になるのか」が大きな課題になっていると指摘。

そして,その根幹にあるのはゲーム産業が「『巨大産業』であることとどう向き合うのか」という問いかけであるとまとめていた。

佐藤 翔氏「2021年,新興国ゲーム市場の概況」

第2部では,佐藤氏が現在の新興国のゲーム市場について解説した。

最初に紹介されたのは「新興国ゲーム市場の現況」で,昨今は年間20%前後の伸びを見せ,5年程度でほぼ倍増と急成長を遂げているとのこと。東南アジア,中東,中南米,東欧はそれぞれ3500億〜4000億円前後の市場規模にまで拡大しており,新興国全体で日本のゲーム市場に匹敵する1兆8000億円程度になるという。

ベトナムでシェア84%と言っても,日本に置き換えたらシェア5%に過ぎないといった話にはなってしまうが,急成長しているのは事実であり,見るべき価値のある市場であると佐藤氏は説明を加えた。

またここ1年はコロナ禍の影響により,新興国ではこれまでゲームとは無縁だった人達の間にもPCゲームやモバイルゲームが急速に普及しているそうだ。とくにモバイルゲームの成長が著しく,それまでPCやコンシューマ機でゲームをプレイしていた層も,空いた時間でモバイルゲームを遊ぶといった傾向も見られるとのこと。

新興国では,いわゆる海賊版など,コンシューマゲームの非正規市場が大きいが,実店舗は縮小し,オンラインに移行する傾向が見られるという。ただ非正規業者の政府に対する圧力はかなり強く,数年後には店舗も元通りになるのではないかというのが佐藤氏の見解だ。

また佐藤氏によると,こうした新興国の非正規市場は有力なeスポーツ選手の輩出により表面化し始めているとのこと。「中国の人口は10億人だが,新興国全体だと50億人。非正規市場を含めると,その中のかなりの割合の人々がゲームをプレイしている」とし,新興国におけるゲームビジネスの可能性やビジネスモデルの変化をアピールした。

|

|

|

|

|

|

最後に佐藤氏は新興国のゲーム市場拡大について,中国企業を中心とするモバイルゲーム市場の拡大とそれを支えるインフラ発達による部分が大きく,欧米以上の市場の成長性を見せているとした。その一方で,最貧と呼ばれるような国や地域であっても,非正規流通を通じてコンシュマゲームファンも一定数存在するとのこと。

またeスポーツの台頭により,これまで見えなかった非正規市場に存在するゲームプレイヤー可視化され,新しいビジネスモデルが登場していることを指摘。例えばインドやアラブの「eスポーツプラットフォーム」のように,欧米中とは異なる新興国ならではのビジネスモデルが登場して先進国に導入されていることを挙げ,「もはや欧米日中韓=ゲーム市場は通用しない。50億人の新興国市場開拓は世界のゲーム業界共通の話題」とまとめていた。

- この記事のURL: